院内新闻

【技术领航】七旬阿姨突发麻木竟是动脉瘤作祟,神经介入科钟强主任联合北京专家创新应用血流导向装置制伏颅内“隐形杀手”

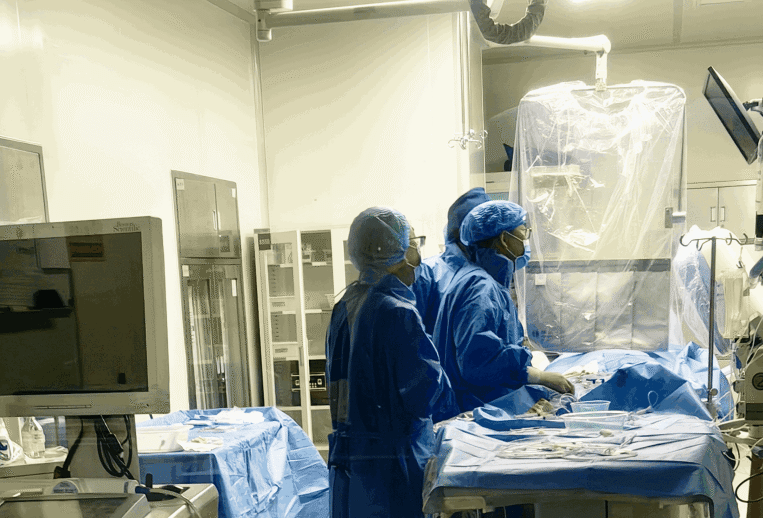

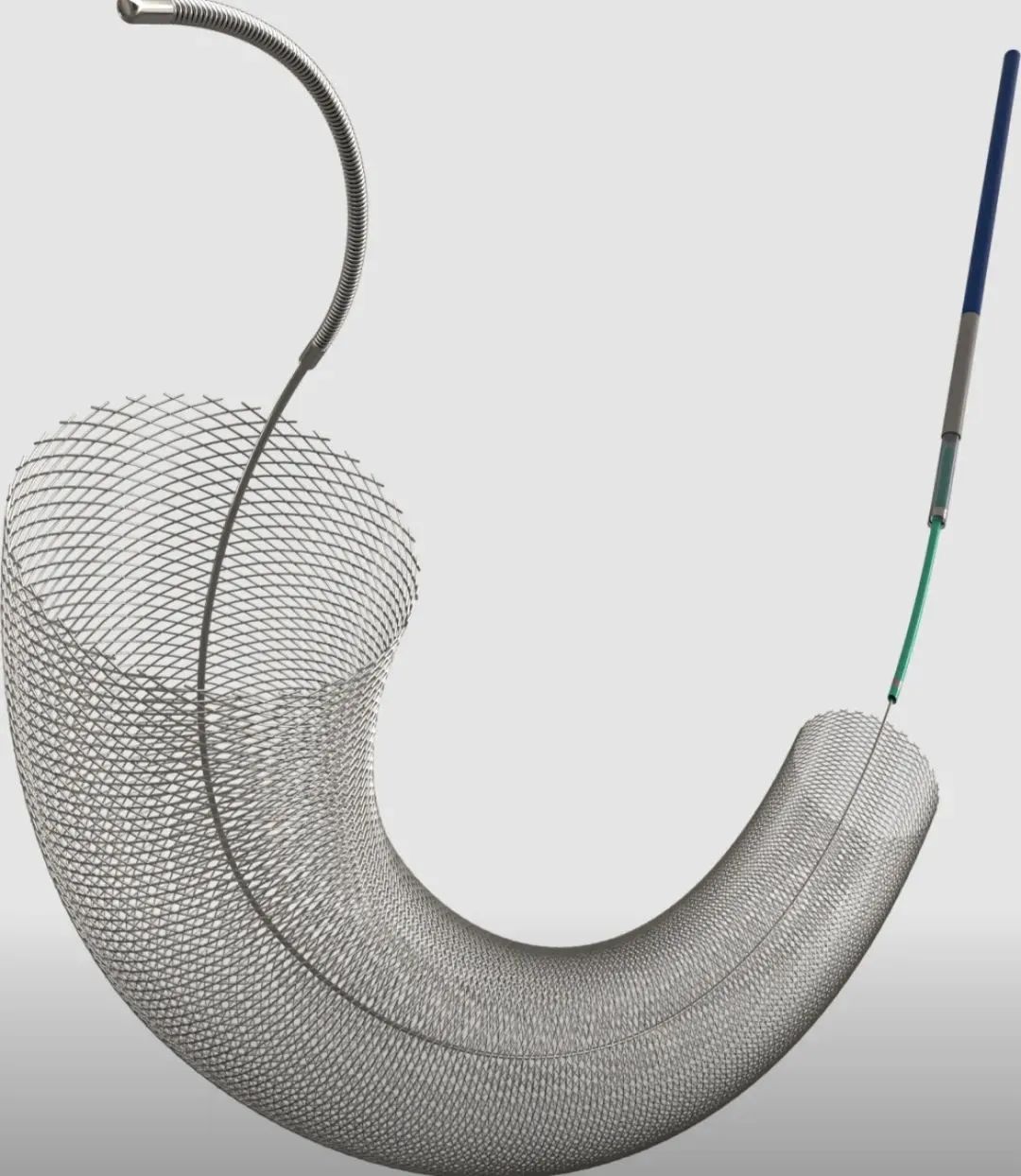

PART. 01 未破裂动脉瘤:颅内“不定时炸弹” 右侧后交通动脉瘤是脑血管壁上的异常膨出,犹如一颗隐匿在颅内的“不定时炸弹”,随时可能破裂。一旦破裂,会导致蛛网膜下腔出血,出现剧烈头痛、呕吐、意识障碍等症状,致死率和致残率高。传统弹簧圈栓塞可能损伤神经,而单纯支架辅助又有复发风险。经过与北京安贞医院霍晓川教授远程会诊,最终决定为患者实施右侧后交通动脉瘤支架辅助弹簧圈栓塞术,并在术中采用血流导向装置进行辅助治疗。 患者动脉瘤位置特殊,毗邻重要神经结构和血管,给治疗造成了极大挑战。术中,钟强主任团队与霍晓川教授上演教科书级精细操作:通过股动脉穿刺建立通路,微导管在动态路图引导下精准抵达病灶,血流导向密网支架缓缓展开,最终后交通动脉内支架和颈内动脉内密网支架贴壁良好,载瘤动脉和后交通动脉通畅,全程出血量仅5ml,相当于一次普通抽血检查。术后,患者麻木症状消失,恢复良好。 PART. 02 技术解码:血管里的“智能防护网” 血流导向装置,也称密网支架,是一种血流重塑装置。血流导向装置的高金属覆盖率和高网孔率设计,能够对局部血流进行重塑,将载瘤动脉向动脉瘤内进行冲击的血流导向远端正常血管内,降低动脉瘤复发再通风险。支架覆盖后,装置表面的特殊涂层可以促进血管内皮细胞生长和修复,促进支架内皮化,使其覆盖瘤颈,使动脉瘤逐渐闭塞,从而达到治愈目的。 血流导向装置是神经介入领域的前沿技术,是治疗大型和巨大型动脉瘤的重要手段,与传统方法相比,具有创伤小、疗效好、复发率低、预后良好等优势。但对技术要求高,术中操作的精确性直接关系到治疗效果。此次新技术的成功应用,为区域内患者提供了更优质的治疗选择,让患者在家门口就能享受到国家级高水平的医疗服务。 神经介入科是专注脑血管急危重症防治的特色专科,在钟强主任带领下每年完成百余例复杂介入手术。目前,科室已开展脑血管造影术、急性脑梗死支架取栓等多项核心技术,在急性脑梗死介入治疗领域优势突出! PART. 03 著名专家简介 钟强 副主任医师 神经外科硕士 ·葫芦岛市第二人民医院神经介入科主任 ·军区资深神经外科专家 ·辽宁省红十字基金会第一届神经介入专家委员会委员 专业特色:从事神经外科临床工作近30年,主攻方向为缺血性脑血管介入治疗。经国家卫健委神经介入专项技术培训,擅长各类脑血管疾病介入治疗,如颈部及脑血管狭窄支架治疗、脑动脉瘤介入栓塞治疗等。尤其擅长复杂动脉瘤及硬脑膜动静脉瘘等出血性脑血管病介入治疗。完成各类神经介入检查和手术三千余例。在国家专业期刊发表论文10余篇,曾经获得军队科学技术进步三等奖。 霍晓川 主任医师 医学博士 博士后 ·首都医科大学附属北京安贞医院医学博士,博士后 ·北京安贞医院神经疾病中心执行主任 ·原北京天坛医院神经介入中心技术组组长 ·中国卒中学会神经介入分会青委会委员 专业特色:熟练掌握出血及缺血性脑血管病的介入治疗。从事神经介入治疗16年,每年独立完成手术量800台+。曾获王忠诚中国神经外科医师年度青年医师奖,《中国卒中杂志》编委,审稿专家;《Stroke》《SVN》等杂志审稿专家,执笔《急性缺血性卒中血管内治疗中国指南2023》等多个专家共识、指南及教材。以第一/通讯作者在《新英格兰医学杂志》,JAMA Neurology,JNS、SVN、JNIS、SVIN等杂志发表SCI文章30余篇,影响因子300+。

上一篇:【疑难诊治看二院】七旬老太高烧月余命悬一线,市二院呼吸与危重症医学科揪出“伪装者”——非HIV肺孢子菌肺炎! 下一篇:【技术领航】72岁老人摔断6根肋骨命悬一线!市二院胸外科孙振教授团队助其快速重生!

统一呼叫平台

统一呼叫平台